教研融合,智能推动--水利工程多学科交叉“BIM+”教学方法构建与实践

成果主要内容

1.明确的教学理念和教学设计

(1)注重对学生爱国、励志、求真、力行品质的塑造

以高速铁路、三峡工程、港珠澳大桥等大国重器为例,在阐述专业内容的同时,培养学生的社会责任感、勇于奉献的精神,将职业素养教育、爱国主义教育、传递正能量、法律法规教育及良好习惯培养等方面内容贯穿专业教学的全过程。不仅阐述了土木水利工程三维设计国内外的行业现状和发展趋势,还鲜明指出了国内在自主知识产权的三维设计软件方面的局限性,激发学生爱国创新热情,在未来的工作中努力为行业进步贡献力量。

将思政元素(第一水工试验所和港珠澳大桥)融入课程

(2)注重思想品德、专业技术能力、科学素养的培养,促进课程与思政教育同频共振

在讨论结专业内容的基础上,在内容上处理上根据学生的可接受程度,循序渐进,有详有略,提炼相关学科最基本知识;在课题活动的设计上,改变原来以概念、原理和观点为主,代之以大量的引发思考、鼓励动脑的结构工程设计和实例分析,注重培养学生的科研能力。

(3)遵循教学规律,注重理想信念引领,体现科学精神与工匠精神

教学方式突破了传统的系统化讲授,采用了问题驱动的模式。本课程组织10个左右的专题讨论,构建了基于数字化手段的具备教与学互动功能的工程教育教学平台,同时,在实践教学中,邀请行业专家在工程现场针对工程中的实际问题进行讲解,在传授知识的过程中也培养了学生精益求精的工匠精神。

“解决问题为导向”和“互助式”分组教学实施

2.面向“新工科”人才培养要求的先进教学手段

(1)始终坚持立德树人的教育方针和以学生为本的教育理念,授课中通过大国重器的讲解融入家国情怀教育。针对工程领域“卡脖子”问题,育人过程鼓励创新创造,引导学生破除定式,强调批判式接受态度,建立思政课堂。在教学中渗入“水文化”和“生态水利”的理念,构建人类行为和大自然和谐共处的工程建设概念。

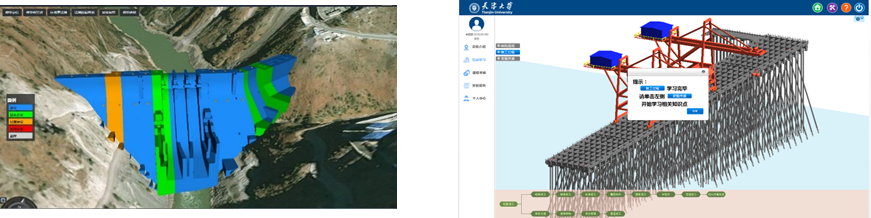

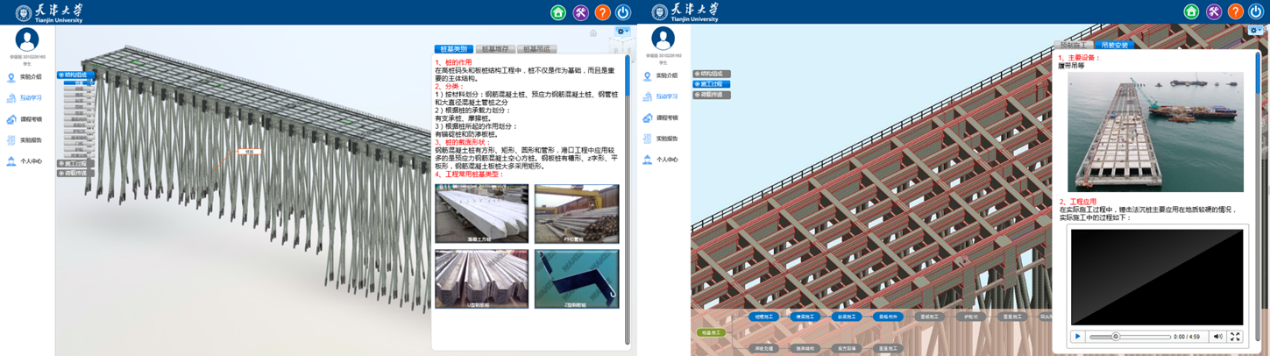

(2)引入基于虚拟仿真技术和人工智能的场景化教学,构建以学生为中心的深度教学理念,发展创新思维能力,教师根据评价反馈为学生定制个性化课程,提升教学质量。打造“基于BIM+的水利工程虚实结合的实训平台”,实现实践教学可重复、高仿真、低成本、高效率。

基于BIM+实训平台的场景化教学

(3)发挥科研育人在高等教育内涵式发展和高质量人才培养中的重要作用,依托水利仿真国家重点实验室和交叉学科系,建立校企联合实训基地,打造学术性社团,实行“多段式”导师制,开设系列学术课程和讲座,邀请工程技术人员进课堂,开拓学生视野,丰富创新能力培养方式。

(4)通过BIM+实训平台,解决工科研究生培养课堂教学与实践脱节的问题。研究生教育教学中很大的一个问题就是重理论而轻实操,很多研究生在理论问题的分析上基础扎实,然而在解决实际问题的过程中缺点显露。通过构建的基于BIM+的水利工程虚实结合的实训平台,将实际工程案例,通过虚拟仿真的技术复现,使得学生通过实际操作了解工程设计-建造-运维全过程中的问题,在虚拟环境中提升实践能力。

基于BIM+ 实训平台的虚拟实操训练

(5)通过搭建校企联合的协同工作环境和实训基地,解决新工科背景下研究生实践能力缺失的问题。依托天津智慧水利产业创新联盟,与中水北方勘测设计研究院有限公司开展全面校企合作,邀请企业技术人员参与学校教学,并通过工程项目训练完善学生专业知识结构,培养更为专业、实用的技术人才。加速培养具有国际视野、创新思维、创新能力的人才。

为研究生搭建协同工作环境和实训基地条件

3.面向OBE理念的持续改进式课程研讨

授课团队始终坚持“以学生为中心”,自2013年起至今已坚持近10年时间,不定期进行课程研讨,确定授课内容和学生讨论主题;授课讨论主题的确定,紧密围绕“新工科”建设和“智能建造”的主旨和发展趋势。

课程团队不定期的研究生教学研讨